色の三原色と光の三原色の違いは、多くの人が混同しがちなテーマです。本記事では、これらの違いをわかりやすく解説し、それぞれの混色の仕組みを詳しく見ていきます。

色の三原色と光の三原色の違い

色の三原色(CMY)と光の三原色(RGB)は、それぞれ異なる用途で使われています。

それらの違いを正しく理解することで、色の仕組みがより明確になります。

光の三原色とは?RGBの仕組み

光の三原色とは、「赤(Red)・緑(Green)・青(Blue)」の3色(RGB)を指します。

これらの色を組み合わせることで、さまざまな色を作ることができます。この混色方法は「加法混色」と呼ばれ、特にディスプレイやプロジェクターなどの発光体に利用されています。

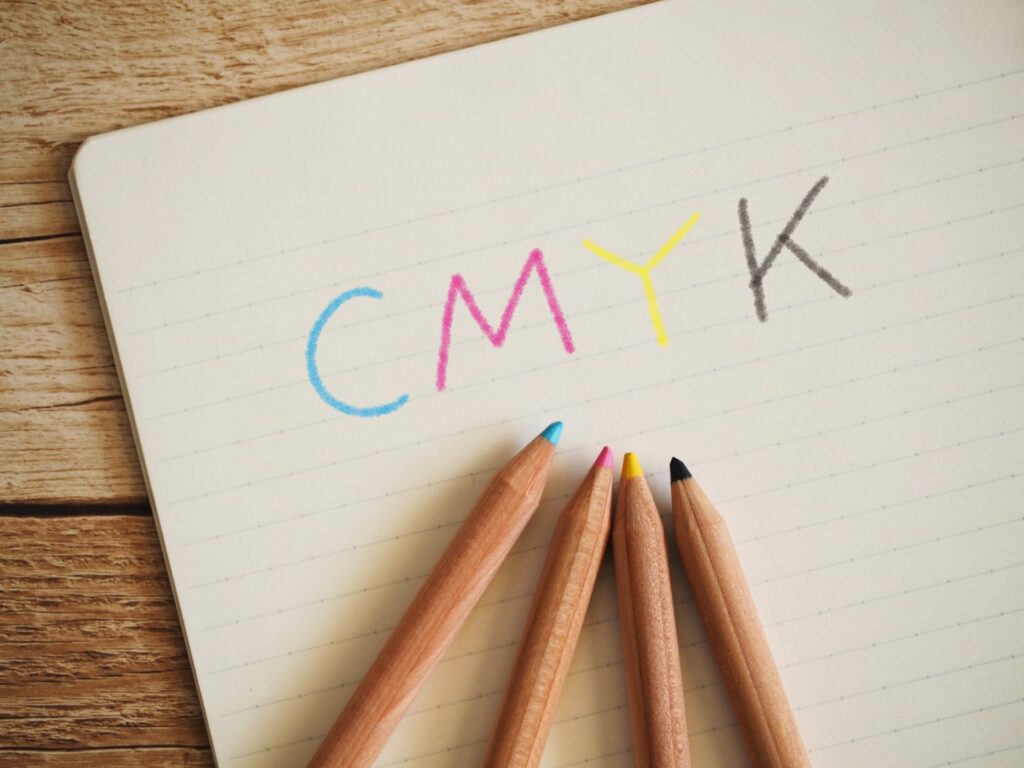

色の三原色とは?CMYの仕組み

色の三原色は、「シアン(Cyan)・マゼンタ(Magenta)・イエロー(Yellow)」の3色(CMY)です。

この混色方法は「減法混色」と呼ばれ、絵の具や印刷インクなど、光を反射する物質に使われます。3色を混ぜることで黒に近づきます。

色の三原色と光の三原色の関係

光の三原色(RGB)と色の三原色(CMY)は、互いに補色の関係にあります。

たとえば、赤(R)とシアン(C)、緑(G)とマゼンタ(M)、青(B)とイエロー(Y)は補色であり、それぞれを組み合わせることで光の吸収と反射が変わります。

加法混色の原理

加法混色は、光の色を組み合わせることで新たな色を作る方法です。テレビやスマートフォンのディスプレイなど、私たちの身の回りでも多く活用されています。

加法混色とは?

加法混色は、光を足し合わせることで色を作る方法です。すべての光を加えると白になります。

加法混色の三原色とその例

- 赤(R)+ 緑(G) = 黄色(Y)(これは、赤と緑の光を加えることで得られる色で、波長の足し合わせにより生じます。)

- 緑(G)+ 青(B) = シアン(C)(青と緑の光が合わさることで、シアンという鮮やかな色が作られます。)

- 青(B)+ 赤(R) = マゼンタ(M)(赤と青の光が重なると、人の目にはマゼンタ(紫がかった赤色)として認識されます。)

- 赤(R)+ 緑(G)+ 青(B) = 白(W)(光の三原色すべてを組み合わせると、最終的に白い光となります。これは、すべての波長の光が混ざることで、目に白として映るためです。)

加法混色の実験

身近な例として、テレビやスマホの画面を拡大すると、小さなRGBのドットが規則的に並んでいることが分かります。

それぞれのドットは赤(R)、緑(G)、青(B)の3色を発光し、その組み合わせによって多様な色を表現します。例えば、赤と緑のドットを同時に光らせると黄色に見え、青と赤を組み合わせるとマゼンタに見えます。

この仕組みを利用することで、ディスプレイ上では非常に滑らかな色の変化が可能になっています。また、最近の高精細ディスプレイでは、RGBの配置を最適化することで、より鮮やかでリアルな映像を再現できるようになっています。

減法混色の原理

減法混色は、インクや絵の具などで色を作る際に使われる原理です。

異なる色のインクを混ぜることで、より多くの色を表現でき、幅広い色彩を再現することが可能になります。印刷業界や絵画の世界では、この原理を活用して高精細な色彩表現が行われています。

減法混色とは?

減法混色は、光を吸収することで色を作る方法です。物体が特定の波長の光を反射し、その他の波長の光を吸収することで、私たちはその物体の色を認識します。

たとえば、青色のインクは赤と緑の光を吸収し、青色の光を反射するため、私たちの目には青く映ります。この仕組みを応用すると、異なる色のインクを混ぜることで、より多くの波長の光を吸収させ、目的の色を作り出すことができます。

また、シアン、マゼンタ、イエロー(CMY)という基本的な三原色の組み合わせを活用することで、多くの色を作り出せるのが減法混色の特徴です。たとえば、シアンとマゼンタを混ぜると青ができ、イエローとマゼンタを混ぜると赤が生じます。

さらに、すべての色を混ぜ合わせると、理論上は黒に近づきますが、実際には完全な黒にはならないため、印刷では黒(K)を加えたCMYK方式が使われることが一般的です。

減法混色の三原色とその例

- シアン(C)+ マゼンタ(M) = 青(B)(この組み合わせによって、赤い光が吸収され、青色の光が反射するため、青く見えます。また、印刷や絵の具での表現において、深みのある青を作るために重要な組み合わせです。)

- マゼンタ(M)+ イエロー(Y) = 赤(R)(この混色によって、青い光が吸収され、赤い光が反射するため、赤い色として認識されます。特に、印刷技術では鮮やかな赤を再現する際に活用されます。)

- イエロー(Y)+ シアン(C) = 緑(G)(この組み合わせでは、赤い光が吸収され、緑色の光が反射することで、人の目には緑色として認識されます。特に、カラープリンターではこの原理を利用して多くの緑色を表現します。)

- シアン(C)+ マゼンタ(M)+ イエロー(Y) = 黒(K)(理論的には、すべての光が吸収されるため黒になりますが、実際には完全な黒にはならないため、印刷では黒インク(K)を加えたCMYK方式が使用されます。)

なぜ色の三原色と光の三原色は違うのか

加法混色と減法混色の違いを理解すると、色の三原色(CMY)と光の三原色(RGB)の違いがより明確になります。これらの違いが生じる理由を探っていきましょう。

加法混色と減法混色の違い

加法混色は光を加えることで色を作り、減法混色は光を吸収することで色を作ります。このため、三原色の組み合わせが異なります。加法混色では、赤・緑・青(RGB)が基本となり、それらを組み合わせることで明るい色を作り出します。たとえば、赤と緑を足すと黄色、青と緑を足すとシアンになります。最終的に、すべての光を足すと白色になります。

一方、減法混色では、シアン・マゼンタ・イエロー(CMY)が基本の三原色となり、それぞれの色が特定の光を吸収することで新しい色を作ります。たとえば、シアンとマゼンタを混ぜると青、マゼンタとイエローを混ぜると赤になります。すべての色を混ぜると黒に近づきますが、実際には完全な黒にはならないため、印刷では黒(K)を加えたCMYK方式が一般的に使用されます。

波長と色の認識

人間の目は異なる波長の光を感知して色を認識します。RGBの光は直接目に届くのに対し、CMYの色は特定の波長を吸収し、残った光が目に届くことで色として見えます。

色を作るための基本

加法混色と減法混色を利用して作れる色の範囲や、作ることができない色について詳しく解説します。色の混色原理を理解することで、デザインやアートの分野での活用が容易になります。

加法混色で作れる色

加法混色では、基本的に明るい色を作ることができ、最終的に白に近づきます。赤(R)、緑(G)、青(B)の光をそれぞれ異なる割合で組み合わせることで、さまざまな色を作り出すことが可能です。

例えば、赤と緑を混ぜると黄色、緑と青を混ぜるとシアン、赤と青を混ぜるとマゼンタになります。特に、ディスプレイやプロジェクターの技術では、加法混色が重要な役割を果たしています。

減法混色で作れる色

減法混色では、暗い色を作ることができ、最終的に黒に近づきます。シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)のインクや絵の具を組み合わせることで、さまざまな色を表現できます。

例えば、シアンとマゼンタを混ぜると青、マゼンタとイエローを混ぜると赤、イエローとシアンを混ぜると緑になります。印刷技術では、この原理を応用して多彩な色を再現しています。

作れない色とは?

加法混色では黒を作ることができず、減法混色では純粋な白を作ることができません。そのため、印刷では黒(K)を追加してCMYKとすることが一般的です。

また、物理的に光の三原色(RGB)や色の三原色(CMY)を混ぜても、全ての色を完全に再現できるわけではなく、特定の色相や輝度が再現しにくい場合があります。これは、物理的な光の波長の特性やインクの顔料の特性によるものです。

加法混色と減法混色の覚え方

色の三原色(CMY)と光の三原色(RGB)を区別して覚えることは、デザインや印刷の分野で重要です。実践的な覚え方を紹介します。

色の三原色の覚え方

「CMY」はプリンターのインクと覚えるとわかりやすいです。プリンターのカートリッジに使われる基本の色であり、印刷技術において重要な役割を果たしています。これらの色を組み合わせることで、印刷物の色の再現性が向上します。

「シアン(C)・マゼンタ(M)・イエロー(Y)」は、色を混ぜると黒になります。これは減法混色の原理に基づいており、シアンは赤を、マゼンタは緑を、イエローは青を吸収します。3色を混ぜることで、すべての可視光を吸収し、黒に近い色を作ることができます。しかし、実際には完全な黒にはならず、印刷ではブラック(K)が加えられたCMYK方式が採用されています。

光の三原色の覚え方

「RGB」はディスプレイの色と覚えるとよいです。RGBは、テレビやスマートフォン、パソコンのモニターなどの発光型ディスプレイで広く使用されている基本的な色の組み合わせです。光の三原色として、これらを組み合わせることで多彩な色を表現することが可能です。また、RGBは、特にデジタルコンテンツの制作や映像技術において欠かせない概念であり、カラー補正やCG制作などでも重要な役割を果たしています。

「赤(R)・緑(G)・青(B)」は、色を混ぜると白になります。これは、加法混色の原理によるものであり、赤・緑・青の光をすべて同じ強さで混ぜると白い光になります。例えば、舞台照明では異なる色のスポットライトを組み合わせて白色を作ることができますし、プロジェクターもこの原理を利用して多様な色を再現しています。

実践的な覚え方

- RGBは光、CMYはインク。光の三原色であるRGBは、主にディスプレイや照明に使用され、発光することで色を表現します。一方、CMYは紙や布地などの印刷物に使われる色の三原色であり、光を吸収することで色を作ります。

- 加法混色は明るくなる、減法混色は暗くなる。加法混色は光を足し合わせることでより明るい色を作り出し、最終的には白に近づきます。逆に、減法混色は色素が光を吸収するため、混ぜるほど暗くなり、黒に近づいていきます。

- RGBは白を作り、CMYは黒を作る。RGBの三色をすべて混ぜると白くなるのは、すべての光が合成されるためです。一方、CMYの三色をすべて混ぜると黒に近づくのは、それぞれの色が異なる光の波長を吸収し、最終的にほとんどの光を反射しない状態になるためです。

おわりに

色の三原色(CMY)と光の三原色(RGB)の違いを理解すると、印刷やデジタルディスプレイなど、さまざまな場面で役立ちます。加法混色と減法混色の原理を覚えて、日常生活の中で色をより深く理解しましょう!